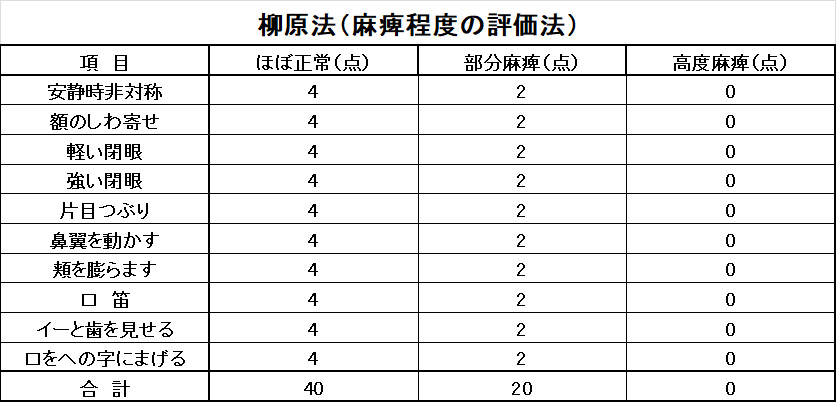

現在の日本において、主に使用されている検者が患者を視診で判断する顔面運動評価法は柳原法です。

柳原法は、1976年に柳原尚明先生をはじめとする顔面神経麻痺の臨床研究に携わるグループにより作成され、1976年および1984年の国際顔面神経シンポジウムで報告されたものです。

ベル麻痺やハント症候群は顔面の左右どちらか一方に症状が発生します。麻痺側の動きを健側と比較し肉眼的に評価することは、顔面神経麻痺の診断として最も簡便かつ重要です。 柳原法は安静時の左右対称性と9 項目の表情運動を4 点(ほぼ正常),2 点(部分麻痺),0 点(高度麻痺)の3 段階で評価します。微妙な場合は中間の3点、1 点を採用する場合もありますが、合計点数を計算するには偶数の方が簡便ですし、検者間の誤差が少なくなるため,より妥当な偶数点に変更し2 進法で評価します。

柳原法は,顔面表情の主要な部位の動きを個別に評価することで、検者の主観をおさえて再現性を高めるとともに,経時的な部位別評価をすることができます。

40点満点で10点以上を不全麻痺、8点以下を完全麻痺、あるいは20点以上を軽症、18~10点を中等症、8点以下を重症とします。また、36点以上で中等度以上の病的共同運動(口を動かすと、いっしょに目が閉じてしまうなどの症状)のないものを治癒と判定しています。

そして、柳原法を使用することにより、顔面神経麻痺発症初期に麻痺程度を診断することで予後評価が可能であり、的確な治療法の選択にも有用であることが報告されています。柳原法をマスターすることは,顔面神経麻痺後遺症を克服するための基本となります。

東洋医学研究所Ⓡ及び東洋医学研究所Ⓡグループでは、柳原法をマスターし指標とすることにより、鍼治療を行ったベル麻痺・ハント症候群患者の症状が改善することを、(公社)生体制御学会学術集会などで報告しています。

東洋医学研究所®グループの井島鍼灸院では、長年にわたりこのような腱鞘炎の治療をさせて頂いております。

東洋医学研究所®グループの井島鍼灸院では、長年にわたりこのような腱鞘炎の治療をさせて頂いております。