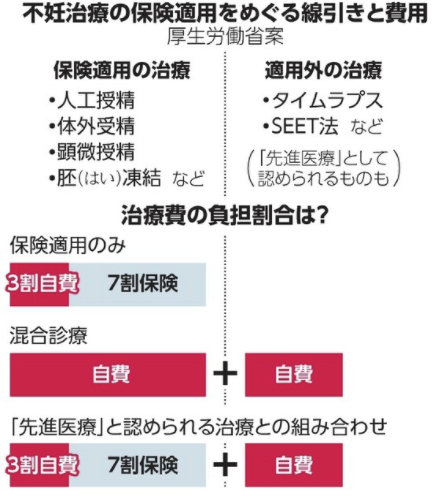

国は2022年4月に不妊治療に対して保険適用することに決定しました。

女性は43歳未満で事実婚も対象にされます。4月から公的保険の適用対象となる主な不妊治療も明らかになりました。

勃起障害の治療薬「バイアグラ」や早発排卵防止薬「ガニレスト」、黄体ホルモン剤等の医薬品16品も保険適用されました。

また、厚生労働省では現在、不妊治療にかかる費用の一部を助成する不妊に悩む方への特定治療支援事業を実施しています。

不妊治療は、一般不妊治療と特定不妊治療に分かれています。

一般不妊治療には、排卵日を特定してその時に性交渉を行う「タイミング療法」と人為的に精液を生殖器に注入する「人工授精」があります。

こちらは保険が効くので、通常はこの治療法を利用します。

一方、特定不妊治療は、一般不妊治療でも妊娠できなかった場合に行うもので、通常は体内で行われる受精を体の外で行う「体外受精」と「顕微授精」があります。

こちらは保険が一切利かず、数十万規模の高額は医療費を払う必要があり、大きな経済的負担になってしまいます。

そこで、厚生労働省は、特定不妊治療を行う夫婦に対して、高額な医療費の一部を助成することにしました。

主な要件は以下となります。

対象者

定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された夫婦

※治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦

※所得制限はありません

支給額

(1)女性の不妊治療の場合

原則1回30万円

※凍結胚移植(採卵を伴わないもの)及び採卵したが卵が得られない等のため中止したものついては1回10万円

※通算回数(1子ごと)

初めて助成を受けた際の治療期間初日における妻の年齢が

40歳未満であるときは通算6回まで

40歳以上43歳未満であるときは通算3回まで

(2)男性の不妊治療の場合

原則30万円

※精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術

4月から公的保険の適用対象となる主な不妊治療

・人工授精

・体外受精

・顕微授精

・胚移植

・胚培養

・胚凍結保存

・採卵

・精巣内精子採取

4月から公的保険の適用対象となる医薬品

医薬品16品目

バイアグラ 4種 シアリス 3種 レコベル 3種 ガニレスト セトロタイド

ルテウム ウトロゲスタン ルティナス ワンクリノン

詳しくは厚生労働省の情報をご確認下さい。

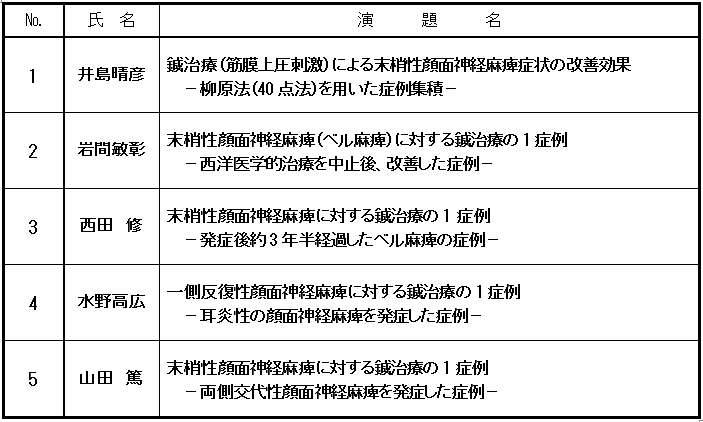

当院では昨年度、女性25名 男性3名の赤ちゃんを望む新患さんにご来院頂きました。

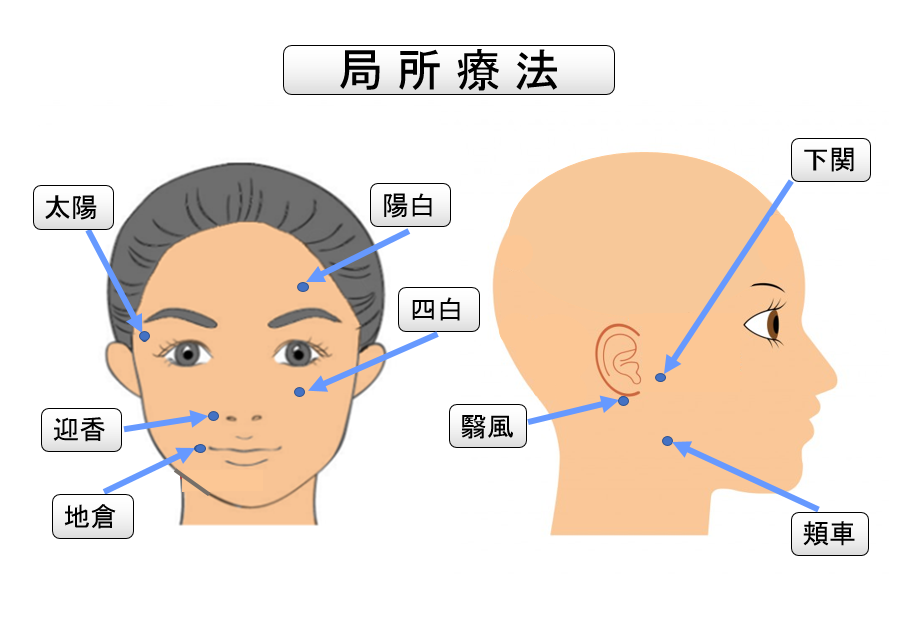

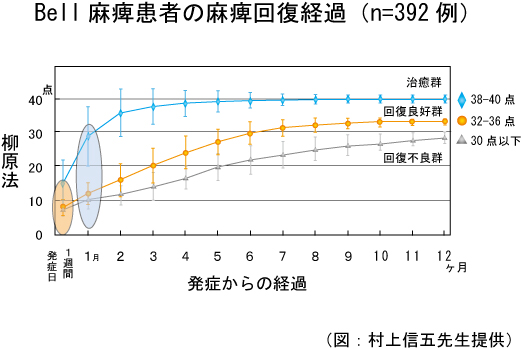

鍼灸院で治療させて頂く不妊症は、はっきりとした原因がないのに妊娠にいたらない機能性不妊の場合がほとんどです。

何らかのストレスにより自律神経に乱れが生じ、全身の血液循環の悪化や、ホルモン分泌のアンバランスなどが起こり、機能性不妊になると考えられています。さらに不妊症であることのストレスや、病院への通院、治療が繰り返されることでの生活環境の乱れなどで不妊悪循環をおこしてしまいます。

私自身の治療経験からも、不妊症の患者さんは様々なストレスを抱えてみえる場合が多いですし、全身の血液循環の悪化からくると思われますが、冷え性で手足が非常に冷たい方が多いと感じます。まわりからのいろいろな意見に振り回されることなく、必要以上にあせることなく、本来、自分の身体の持つ力を最大限に発揮できるようにしていくことが大切であると考えます。そこで、鍼灸治療により自律神経の安定を図ることで、血流の改善をはかり、不妊悪循環をたちきることが期待できます。

また、腰や頭が痛いなど母体の調子が悪い状態は、妊孕力(妊娠する力)に影響すると考えられます。妊娠して出産するのに充分に耐えられる体であることが重要だからです。その他にも、不妊症の検査結果から、卵子の状態、ピックアップ機能、子宮経頚管粘液、着床などの問題を考慮し、男性側の状況、遺伝的素因、生活習慣など様々な観点から問題点を分析し、鍼治療でお役にたてることを考えます。

このように、妊孕力を上げるための細かいポイントを積み重ね、結果を出していくことを目指します。結果がでたときは、患者さんにも喜んで頂け、自分自身が大変うれしいので、本当に感謝しております。さらに、努力を重ねていきたいと思います。