糖尿病とは?

糖尿病は、インスリンの作用不足により慢性的に血糖値が高くなり、種々の特徴的な代謝異常を伴う疾患群です。その発症には遺伝的因子と環境因子がともに関与します。代謝異常が長期間続くと、特有の合併症を引き起こします。

代謝異常の程度によって、無症状から尿が多く出る、のどが渇く、だるいなどの症状がみられます。さらに進行すると、ケトアシドーシス(ケトン体により血液が酸性に傾く状態)、昏睡に至るなどの病態を示します。

糖尿病の成因は4つに分類されます。

①1型 : 膵蔵のβ細胞の破壊を特徴とします。

②2型 : インスリン分泌低下とインスリン感受性の低下(インスリン抵抗性) の両者が発症にかかわります。

③その他の特定の機序、疾患によるもの : 遺伝的素因として遺伝子異常 があるものと、他の疾患や病態に伴うものとに大別します。

④妊娠糖尿病

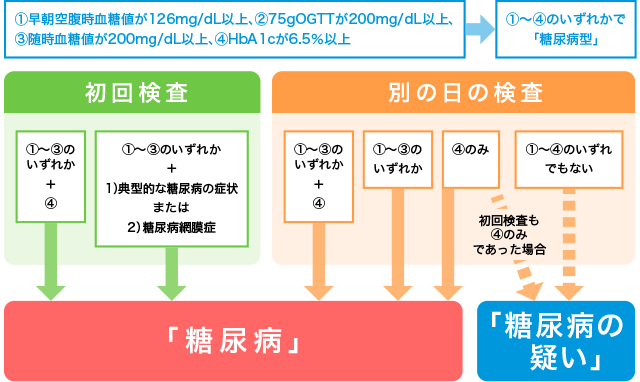

日本糖尿病学会による新しい診断基準

尿病の診断には、血液検査で次の4つの項目を測定します。

・ヘモグロビンA1c(HbA1c):

過去1~2ヵ月間の血糖の状態を示す値

・早朝空腹時血糖値:

早朝に(8時間以上の絶食後)採血したときの血糖値

・75g経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT):

75gのブドウ糖水などを飲み、その2時間後に採血したときの血糖値

・随時血糖値:

食事の時間と関係なく採血したときの血糖値

日本糖尿病学会の「糖尿病治療ガイド2016-2017」によると、以下のように糖尿病を診断しています。

糖尿病で最も恐いのは、合併症の出現です。

糖尿病を長く患っていると、毛細血管などの細い血管に、糖尿病特有の変化が起こってきます。

特に目の網膜の血管がおかされて失明したり、腎臓の糸球体(血液を濾過して原尿をつくっている部分で、細い血管の集合体)がおかされて濾過機能が低下し、尿として排泄されるはずのものが体内に蓄積する尿毒症となって、生命が危険になったりします。

また、神経系統も広い範囲で機能の変調をきたし、手足のしびれ感や神経痛をはじめ、多種多様の神経症状が出てきます。

これらに加えて、太い血管の動脈硬化も、年齢不相応に早く出現し、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、下肢の壊疽の原因となります。

細菌などの病原体の感染に対する免疫力も低下し、肺炎、肺結核、腎盂腎炎などの感染症も発症しやすくなります。

ここで重要なことは、正しい生活習慣と治療を続けることによって、これらの合併症の進行は予防でき、健康人とほとんど同程度の生活を送ることができることです。

合併症予防のワンポイントアドバイス

糖尿病の合併症を予防するためには、食事療法と運動療法が基本であると考えられています。

食事について重要な心得は①腹八分目、②朝昼夜と規則正しく、③ゆっくりと摂る、④偏食をせずに薄味にする、⑤主食(ごはん)は総エネルギー量の半分にする、⑥おかずの種類を多くする、⑦必ず食品を計量すると説明されています。

運動療法については、 具体的な運動方法としては、中程度の強さの運動(脈拍数で120回/分程度)が適当といわれています。また、呼吸をしながら行なう有酸素運動(ウォーキング、自転車など)が良いとされていますが、筋肉トレーニングなどを好む人はそれでもかまいません。

毎日、どこでも、いつでも、一人でもできる運動の習慣を生活に取り入れることができれば、長続きできて効果的です。

食べる順番はまず野菜から

東洋医学研究所®による研究報告

東洋医学研究所®による糖尿病に対する鍼治療効果の研究は、(社)全日本鍼灸学会学術大会において、動物実験6題、症例報告17題、症例集積研究4題、調査研究1題が報告されています。

糖尿病に対する鍼治療の研究

東洋医学研究所®グループの井島鍼灸院(岐阜市)では、長年にわたる基礎・臨床研究を根拠に糖尿病に対する鍼治療をさせて頂いております。

鍼治療により、生体の統合的制御機構の活性化をはかり、糖尿病になりにくい体質をつくります。

さらに、糖尿病に罹患してしまった患者に対しては、症状の緩和を目的とした鍼治療とその患者さんにあった食事療法や運動療法などの生活指導もさせて頂いております。

是非、安心して副作用のない鍼治療を受けられることをお勧め致します。