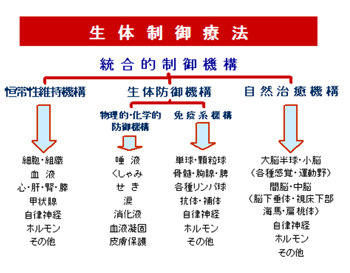

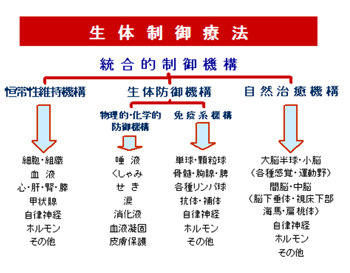

生体に鍼による物理刺激を与え、生体内に有する各種調整機構を正常にリセットをすることを目的とした健康維持・疾病予防・疾病改善・疾病から社会復帰まで幅広く応用できる治療法です。

黒野保三名誉会長が1956年より今日に至るまで55年間たゆまぬ基礎的研究・臨床試験を続け、その研究結果をもとに応用された治療法です。

詳しくは、東洋医学研究所®ホームページの 「生体制御療法とは」 をご覧下さい。

2012.04.25更新

投稿者:

2012.04.24更新

投稿者:

2012.04.23更新

投稿者:

2012.04.22更新

投稿者:

2012.04.21更新

投稿者:

2012.04.20更新

投稿者:

2012.04.19更新

投稿者:

2012.04.18更新

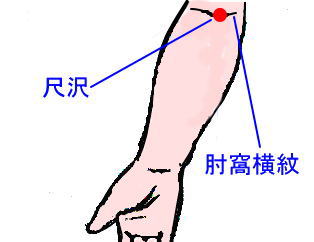

位 置 肘窩横紋上にあり、上腕ニ頭筋腱の小指側のくぼみです。

穴名考 尺は尸(人)と乙(曲げた肘の象形)の合字で、人の前腕部をさします。 沢は水をたたえたところでくぼみをさします。 したがって、尺沢は前腕部の長さの基準となる肘窩のくぼみにある穴の意味です。

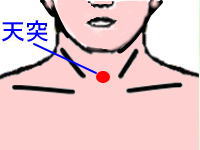

位 置 胸骨の上のくぼみです。

穴名考 天は上で鎖骨より上を天の部という。突は急に出 る。胸部より気管が、頚部に急にでてきているとこ ろ。胸骨柄の上部の気管の前にある穴の意味です。

主治症 咳止め・痰の症状一切に応用します。気管支炎、喘息、呼吸器疾患、咽頭炎、喉頭炎、扁桃炎、バセドウ病、嘔吐、食道痙攣、心疾患などです。

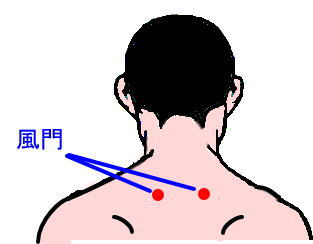

効果から名前のつけられた「風門(ふうもん)」は風邪の治療に使われます。

位 置 第2 ・第3胸椎棘突起間の高さの外方で最長筋の通りです。

穴名考 風は風病=風邪、門は出入り口。風邪の出入り口。風邪の主治穴の意味です。

主治症 風邪をつかさどる。熱病、気管支および 肺疾患、胸膜炎、肋間神経痛、頚肩腕 症候群、五十肩

投稿者:

2012.04.17更新

東洋医学的な治療に、経穴は切っても切れないものです。現在、私は黒野保三先生の指導のもと、その経穴について文献から調べさせて頂いています。

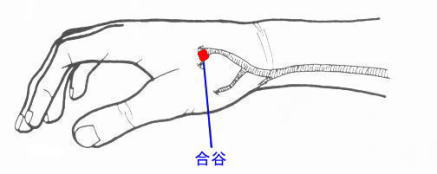

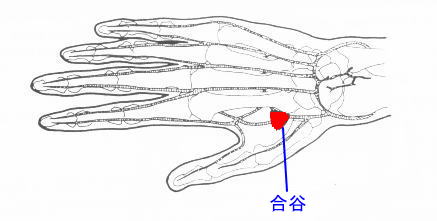

今回は、合谷穴について、黒野保三先生の著書(臨床鍼灸医学)より、その位置や形状、深さについて、濱添圀弘先生の著書(鍼灸医学)を参考に主治症、経穴名の由来などについての紹介をさせて頂きたいと思います。

位置

合谷穴は、親指と人差し指を開き、両指の骨の付け根に反対の手の人差し指を置き、約20gの圧力で約1cm上下左右に移動させると、その中に陥凹部が認められる。その陥凹部の中央に取る。

経穴の位置を正確にとらえるためには、正しい方法を学び、常に意識をもって練習することを何年も続けなければならないと考えます。私は、現在も東洋医学研究財団臨床鍼灸医学研究会の臨床鍼灸実技の時間に、教えて頂いています。

形状

経穴の形状は、それぞれの経穴が、皆それぞれの形を作っていて一定ではない。

また人の体格や病態によっても変化がある。しかし、経穴はその経穴なりの形状を持っているもので、術者は治療時に、患者の経穴の形状を感覚的ではあるが、的確に把握しているものと考えている。

合谷穴の形状は、下の図に示すように、一辺が1~1.3cmの三角形状と捉えている。

深さ

経穴の深さは、人の体格や年齢および病態によっても変化がある。

したがって、経穴の深さを一定に定義付けることには異論が生じるものと考えるが、いちおう合谷穴の深さについてのべる。合谷穴の深さは、30mm18号のステンレス鍼で約20gの圧力で刺入した際、筋膜の抵抗により止まるところで、約5~7mmと推定している。

約5~7mmの深さに鍼を刺入した際、鍼尖にわずかに弾力性に富んだ抵抗を感じる。

その深さを過ぎると、その弾力的抵抗はなくなる。したがって、経穴の深さは、刺入時に弾力的抵抗を感じるところと定めている。

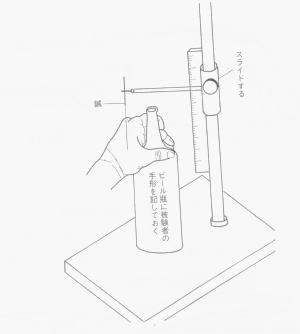

黒野らが、1975年、「人体皮膚知覚に及ぼす鍼麻酔の影響」と題して、日本生理学会に報告した研究の予備実験で、合谷穴の位置・深さを定め、いつでも鍼刺激が同じように与えられる下の図のようなセットを作成した。

また、合谷穴に同じ角度で刺入できるように鍼のガイドを作成した。鍼はステンレス鍼を用いて、自動車の塗料でコーティングをし、鍼の尖端の塗料を電気スパークさせ、取り除いた。

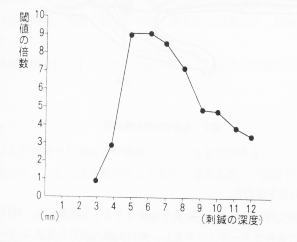

このセットで、合谷穴に刺入し、5Hz2V5分間の通電刺激における1mmの刺入時から12mmの刺入時までを調べた。

その結果は、下のグラフに示す如く、ここでの条件下では、腹部での痛覚閾値の上昇度は5~7mmの深さでもっとも高いことが示された。

黒野先生から、鍼の先の感覚で経穴の深さを正確にとらえ、適当な刺激をあたえる技術の重要性を教えて頂きました。黒野先生の鍼治療を、是非、動画でご覧下さい。

主治症

(合谷穴は次のような疾患・症状の治療に使われます。)

咽喉炎 悪寒 風邪 眼充血 顔面浮腫 月経不順 下痢 肩背部疼痛 高血圧 三叉神経痛 鼻血 歯痛 耳鳴 視力欠乏 頭痛 橈骨神経痛 発熱 腹痛 扁桃炎 面疔

東洋医学研究所®グループでは、このような経穴の効果を科学的に証明する努力がなされています。詳しくは研究業績をご覧下さい。

経穴名の由来

合は、三人の意見が集まり合意すること、あう、あわせる、同じ、交わる、あつまる、とじるなどの意。

谷は、泉より湧きでて山と山との間を通って川に入るまで、山あいの水の通過するところ、山あいのくぼみなどの意。

したがって合谷は山あいのくぼみのとじるところ、第1・第2中手骨の間のとじる部すなわち上際にある穴の意。また、合は交わる、谷は山あいのくぼみ、第1・第2中手骨の交わるところ=接合部の間の陥凹部にある穴の意。

今回は、合谷穴の説明の一部をさせて頂きました。経穴の位置・形状・深さを正しく把握し、豊富な知識に基づいて、適度な鍼刺激を与えることは治療効果をあげる上で非常に大切なことだと考えます。

そこで東洋医学研究所®グループの先生方は、黒野保三先生の指導のもと学・術・道の練磨につとめております。

投稿者:

2012.04.16更新

前回、前々回とストレスとうまく付き合っていく方法や、鍼治療のはたす役割について説明させて頂きました。

前回、前々回とストレスとうまく付き合っていく方法や、鍼治療のはたす役割について説明させて頂きました。投稿者: