東洋医学的な治療に経穴は切っても切れないものです。私は黒野保三先生のご指導のもと、経穴について文献から調べさせて頂きました。

前回には、精神科疾患の時に使用される経穴について、その名前がどのような理由でつけられたか、漢字のなりたちから読み取ること(穴名考)により紹介させて頂きました。

今回は、胃炎、胃潰瘍、消化不良、食欲不振、下痢、便秘などの消化器疾患によく使用される経穴として、中カン(ちゅうかん)穴、期門(きもん)穴、足三里(あしさんり)穴、腹哀(ふくあい)穴について、文献を参考に紹介させて頂きたいと思います。

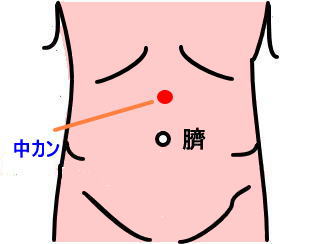

意味から名前のつけられた、中カン穴は最も多く使用されます。

位 置 臍上四寸、岐骨の下四寸、臍と岐骨の中央、白線中に取る。

穴名考 中は、真中、心、中心、臓腑、正しい、等しい、平らか、成る、穿つ、仲立、当る、一致する。カンは、胃、肉、骨脂、カン(胃袋)。 したがって中カンは、中は真中、カンは胃、胃の真中に当る穴の意である。

主治症 胃疾患を主る。嚥下困難、嘔吐、食欲不振、消化不良、黄疸、肝胆疾患、心悸亢進、ノイローゼ、自律神経失調症、腹痛。

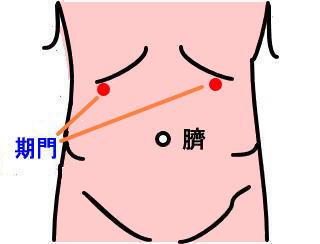

期門穴は十二経の一番最後にある穴の意味で名前がつけられました。

位 置 巨闕穴の外三寸五分、第六肋間内側端に取る。

穴名考 期は、会う、一昼夜、季、百年、一周り。門は、出入口、家、一族、生まれ出ずる所、万物の経由する要所。 したがって、肺経より十二経を一周りして、最後の肝経の一番最後、十二経の一番最後にある穴で肝経の募穴の意である。

主治症 肝疾患を主る。胃酸過多症、胃弱、便秘、下痢、腸疝痛、喘息、気管支炎、心悸亢進、狭心症、胸膜炎、肋間神経痛、腹直筋痙攣、糖尿病、子宮内膜症,月経不順,解熱、神経衰弱,ノイローゼ。

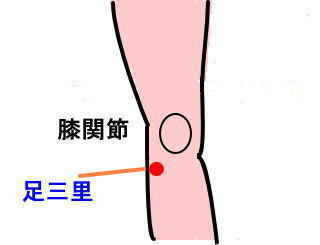

足三里は消化器疾患には重要な経穴です。

位 置 脛骨粗面の外下方、脛骨体の上部で、外側顆に移行する部の骨の陥凹部より、外側に前脛骨筋を一筋隔てたところで、前脛骨筋と長指伸筋の間に取る。

穴名考 三は、数字の三、交わる、組合せる、参る。里は、村、さと、街、、道のり。したがって、気血の多く集まるところの意で、反応の強い穴・重要な穴を表す。足関節から下巨虚(小腸の合)、上巨虚(大腸の合)、足三里(胃の合)と、三番目の重要な穴の意である。

主治症 諸臓の慢性病および消化器疾患を主る。とくに脾胃の疾患、遺尿、婦人科疾患、腰痛、坐骨神経痛、脚気、半身不随、中風、脳充血、高血圧、貧血、その他万病を治すという。養生灸として広く応用されている。

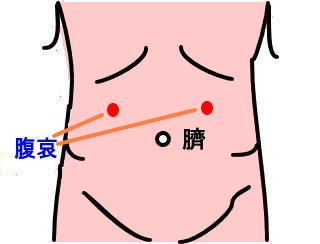

最後に穴名に使われる漢字に意味のある腹哀を紹介させて頂きます。

位 置 大横穴の上三寸五分、日月穴の下一寸五分、建里穴と中カン穴の間の外三寸五分、腹直筋の外縁に取る。

穴名考 腹は、はら、臍の上下左右、内臓を包むところ、中、抱く。哀は、あわれむ、痛、傷、悲しむ、喪、愛。したがって腹哀は、腹部の臓腑の機能減退症状の主治穴の意である。また、哀は痛・傷で、腹痛および腹部傷害の主治穴の意である。

主治症 胃下垂、胃弱、慢性胃炎、腹痛、食欲不振、下痢、腸出血、便秘、顔面浮腫。

経穴名の由来を知って鍼灸診療に役立てましょう。

今回は、経穴名の由来を知ることで鍼灸診療の役に立つことを、消化器疾患の場合を例にあげて紹介させて頂きました。

鍼灸治療をさせて頂く場合でも、経穴名のもつ意味を正しく理解し、さらに、位置・形・深さを知り、豊富な知識に基づいて、適度な刺激を加えることは効果をあげるために非常に大切なことだと考えます。

そこで東洋医学研究所®グループの先生方は、黒野保三先生のご指導のもと学・術・道の練磨につとめております。安心して鍼治療を受けてください。

文 献

黒野保三.鍼灸医学概論〈改訂増補〉.エフエー出版.1996.

黒野保三.臨床鍼灸医学.エフエー出版.2001.

竹之内診佐夫.濱添圀弘.鍼灸医学.南山堂.1977.

日本経穴委員会.標準経穴学.医歯薬出版株式会社.1989