黒野保三先生が1956年より今日に至るまで55年間たゆまぬ基礎的研究・臨床試験を続け、その研究結果をもとに応用した治療法です。

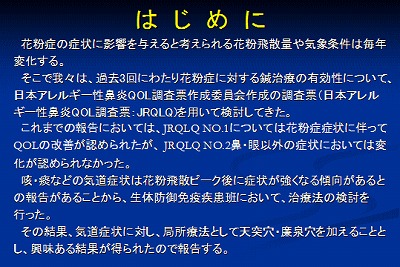

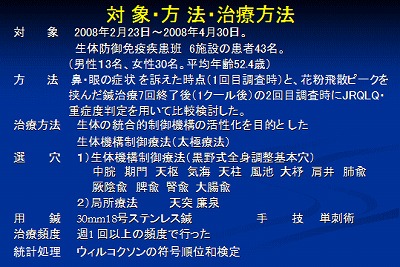

また、生体制御療法は「未だ病まざる病を医す」の健康管理と、統合的制御系による恒常性維持機構、生体防御機構および自然治癒機構の活性化を目的として考案された療法です。

近年、生命体が持つ高次複雑系、すなわち発生・分化・生殖・死までも統御する遺伝子ネットワークや、脳・神経システム等を総合的に調整する生体の統合的制御系が明らかにされてきました。

このことによって、鍼灸医学における二元論的概念による陰陽・虚実・気血等に歪みが生じた時、鍼灸治療によって再生・修復して生体のバランスシステムの調整をする自己統御系の活性化が行われるという考え方と、近代医学でいう恒常性維持機構の調節および生体防御機構、自然治癒機構の研究との関連性が大きくクローズアップされるものと考えられます。

前述したように鍼灸診療は、「未だ病まざる病を医す」、すなわち「未病治」「自然治癒力」の活性化により、生体の恒常性を保たせることができるといわれてきたことは周知のとおりです。

東洋医学研究所®における研究においても鍼治療によりマウスの膵外分泌細胞の結晶構造の再生現象が認められたり、人体免疫系に及ぼす鍼治療の基礎研究において貪食細胞とリンパ球の接触行動、及びリンパ球の増殖や活性化が確認されています。

したがって、東洋医学研究所®では鍼灸治療により、統合的制御機構の活性化及び、生体の再生・修復能が活性化されることを生体制御療法の基本理念としております。

その結果は文献に詳しく記載されております。

【投票ボタン】2つのランキングに参加中

これまでも逆子の患者さんは、かなりの確率で治っておられます。

これまでも逆子の患者さんは、かなりの確率で治っておられます。